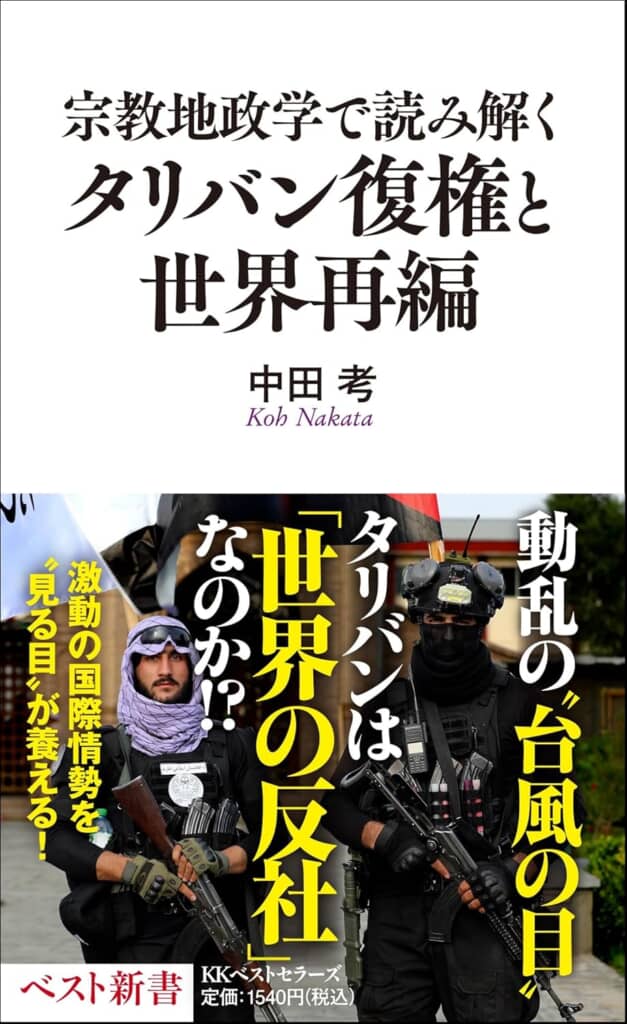

【高市早苗】新総理に待ち受ける冷徹な現実。「対中抑止の最前線に立つ地政学的緩衝国家」としての役割【中田考】

《中田考 時評》文明史の中の“帝国日本”の運命【第2回】

◾️6.第二次トランプ政権は属国日本を見捨てるのか

しかし問題は第二次トランプ政権が第二次世界大戦後のアメリカの覇権の漸進的衰退に伴い19-20世紀の欧米主導のルールチェンジャーとなったことで世界におけるアメリカの立ち位置が決定的に変わったことである。[12]

「欧米vsグローバルサウス」の大きな構図が、諸文明圏の国々のブロック形成とその離合集散による再編の過程で、冷戦終結(1991年)以降軍事力、経済力、文化的影響力において他国を圧倒し唯一の超大国として国際機関や地域紛争への介入を通じて自由主義的国際秩序の維持を試みたアメリカによるユニポール(単極支配)時代が2003年のイラク戦争、2008年のリーマン・ショックを経て終った後に立ち現れたのである。

続いて2016年に「アメリカ・ファースト」を掲げる第一次トランプ政権が欧米自由主義諸国の盟主の座から離脱し19世紀以来続いた欧米列強の覇権自体が終焉し、欧米も多極文明世界の一地方文明圏となり、「欧米vsグローバルサウス」の構図が出来上がり、更に欧米自由主義ブロックの内部でも、アメリカはもはやかつての「自由民主主義」の盟主ではなく、先の見えないディールによるルールチェンジャーとして近代西欧文明を分裂させかねない撹乱要因となっている。

欧米主要メディアは、高市新総裁を一貫して「極右」「超保守」「タカ派」として報じている。たとえば Reuters は “hard-right”、Associated Press は “ultraconservative”、Financial Times は “hardline conservative”“arch-conservative”、AFP は “China hawk”、New York Times は “hard-line conservative”、Washington Post は “nationalist and security hawk” と表現している。

これらの呼称は単なる政治的分類にとどまらず、欧米文脈では排外主義的傾向や対外強硬姿勢と結びついた否定的ニュアンスを帯びる。英英辞典において “hard-right” は “extremely nationalist or anti-immigrant in political outlook” と定義され、報道上のラベリングとして機能している。すなわち、第二次世界大戦の旧敵国であり、西欧的リベラル秩序とは異質の文化的コードを持つ日本に対し、高市政権の志向を警戒的に描く言説装置として作用しているのである。[13]「岸田文雄、石破茂両政権が疎かにした「安倍晋三路線」を復活させ、離反した多くの保守層を取り戻して党勢回復につなげ、国家を再起するため尽力すべきである」との統一教会系の韓国メディアの全面的バックアップの姿勢と対照すれば、欧米の報道との違いは明白である。

ところが、統一教会と欧米諸国には一つの戦略的共通点が見られる。それは、日本を対中外交・軍事対立の前線に立たせようとする意図である。欧米がウクライナを支援し、ロシアとの直接衝突を回避しつつ、代理戦争の形でロシアを消耗させている構図と同様に、統一教会は台湾有事や東アジアの緊張を見据えた対中戦略において地理的・歴史的に中国と領土問題(尖閣諸島)を抱える日本を戦略的資源として位置づけている。すなわち「価値観を共有する同盟国」といった外交辞令を剥ぎ取った時、欧米が日本に期待しているのは、対中抑止の最前線に立つ地政学的緩衝国家としての役割である、との冷徹な現実が露わになるのである。

統一教会に関しては、韓国における韓鶴子総裁の裁判を通じてその政治的実態が明らかになるまでは、陰謀論的な憶測の域を出ない。しかし、副島隆彦が「日本が中国と戦争をするように仕向ける勢力は、すべて統一教会につながっている」(「石破新政権の統一教会系の議員たちの落選、追放の策を強く支持する」2024年10月25日『副島隆彦学問道場:重たい掲示板』)と指摘するように、同教団が冷戦期以来の反共・反中国的イデオロギーを保持し続けていることは、勝共連合などの活動からも示唆される。[14]こうした文脈を知るなら、高市早苗のような中国強硬派(China hawk)の政治家が、欧米諸国にとってのみならず、韓国および統一教会にとっても、対中対決構造における格好の手駒、地政学的な代替戦力(proxy actor)として戦略的に位置づけられていることが見て取られるのである。

このように独立文明のトインビー的意味での“世界国家”[15]であるが故に真の意味での「価値観を共有する」友邦がない“帝国日本”が、アメリカの属国となりトランプに臣従し冊封されアメリカの代官となることで国益を守り続けることができるのだろうか。

トランプの戦略的ブレーンであり、国防次官(政策担当)に指名されたエルブリッジ・コルビーは、著書『アジア・ファースト』において「拒否戦略(Denial Strategy)」を提唱し米国の主戦場はアジアであると明言している。この戦略は中国の地域覇権を断固拒否するために、米国が軍事・経済資源をアジアに集中させるべきだというリアリズムに基づく。コルビーは、欧州の安全保障は欧州自身に委ねるのと同じく、米国は中国との直接衝突を避け、台湾・日本・フィリピンなど第1列島線の「同盟国」に防衛の責務を分担させるべきだと主張し、日本に対しGDP比3%以上の防衛費増を要求し、米軍の直接介入を前提としない「自助努力」を強く促している。

この構図において日本は最前線に立たされる。『フォーリン・アフェアーズ』誌も、トランプ政権の外交は「選択的関与」と「同盟国の自立」を軸とする現実主義的再編であると分析しており、日本が「属国」として米国の庇護に依存し続ける構造は、戦略的に持続不可能と見なされている。したがって、第二次トランプ政権下での日本の地位は、従属的同盟国から戦略的緩衝国家=準主権的防衛主体へと転換を迫られる可能性が高い。[16]

同じ近代西欧文明圏の友邦である欧州諸国の安全保障でさえ手を引こうとしているMAGAトランプ政権が「属国」でしかなかった日本を本当に守るのだろうか。「従属的同盟国から戦略的緩衝国家=準主権的防衛主体へと転換」と言えば聞こえはよいが、状況次第では日本の防衛は放棄し、頭越しに中国と手打ちをするということである。

こうした「頭越し外交」の前例として最も象徴的なのが1972年の米中共同コミュニケ(上海コミュニケ)とニクソン訪中による米国による中華人民共和国の国家承認と中華民国(台湾)との断交であった。冷戦構造の転換点において米国は日本との事前協議なしに台湾との外交関係を事実上断絶し中国との国交正常化に踏み切った。これは当時の佐藤栄作政権にとって衝撃であり日本の対中政策が米国の地政学的再編に従属していたことを露呈した。

この「台湾切り捨て」を思い起こせば、米国がこれまでも自国の戦略的利益を優先し同盟国の安全保障上は二の次にしてきたことは明らかである。現在のMAGAトランプ政権が掲げる「America First」路線は、このようなリアリズムをさらに加速させるものである。コルビーらが提唱する「拒否戦略」は、米国が直接的な軍事介入を避け、同盟国に前線の防衛責任を押し付ける構造であり、日本が「戦略的緩衝国家」として位置づけられることは、防衛義務の放棄と地政学的リスクの転嫁を意味する。

既存の法秩序を軽視し全てを「ディール(取引)」の対象と考えるルールチェンジャー第二次トランプ政権が「日本を守るか否か」という問いにおいては形式的な同盟の有無は大きな意味を持たない。台湾の前例は米国が必要とあらば同盟国の主権や安全保障を犠牲にしてでも戦略的妥協を選ぶ現実を示している。トランプ政権がかつてニクソンが新設の「米国在台協会(American Institute in Taiwan)」を通じての外交、軍事、経済支援という「捨扶持」与えて台湾を切り捨てたように日本にも「捨扶持」を与えて切り捨てる可能性は決して小さくはない。

私見では、日本の長期的な凋落と構造的衰退はもはや不可逆的であり、リアリズムに基づく冷徹な現状認識に則った戦略的選択が急務である。最悪のシナリオは、中国との全面的軍事衝突によるハードランディングである。これを回避するためには、米中二極構造の狭間において日本がいかにして生存空間を確保するかが鍵となる。そのために近世における琉球王国の外交的立ち回りを参照することができよう。琉球は大清帝国の冊封体制に組み込まれつつも、実質的には薩摩藩の支配下に置かれた「両属体制」の中で、形式的には清朝への朝貢を継続しつつも実質的には“帝国日本”の幕藩体制に従属するという複雑な政治的均衡を維持した。こうした琉球王国の生存戦略は、地政学的板挟みの中での柔軟な外交調整と象徴的忠誠の使い分けによって成立していた。現代日本においても、米中両大国との関係を硬直的な同盟構造ではなく、戦略的自律性を伴う多層的関係として再構築し、軍事的対立の回避と経済的生存の両立を図る「困難なソフトランディング」こそが、短期的に最も現実的な生存戦略であると筆者は考えている。[17]

[12] 田所昌幸『世界秩序 グローバル化の夢と挫折』(中央公論新社2025年9月9日)『世界秩序 グローバル化の夢と挫折』91-101頁参照。 [13] 靖国神社参拝問題は、こうした「イメージの政治」を象徴する論点である。なお、人種・民族的ステレオタイプや排外主義的態度は日本固有の現象ではなく、欧米社会にも広く見られる。AP通信とシカゴ大学(AAPI Data / AP-NORC Center)による共同調査(2023 年 11 月 14 日発表)によれば、アジア系・ハワイ系・太平洋諸島系住民の約 3 人に 1 人が過去 1 年間に差別的言動またはヘイト・インシデントを経験したと報告している。 [14] 統一教会(現・世界平和統一家庭連合)は1968年に文鮮明によって設立された政治団体・国際勝共連合(IFVOC)を通じて反共・反中国的活動を展開してきた。勝共連合は「共産主義打倒」を掲げ、日本では岸信介・笹川良一ら保守政治家の支援を受けて設立され、自民党との協力関係を築いた。冷戦期には韓国中央情報部(KCIA)と連携し、1970年代以降は中華人民共和国の国連承認反対運動やスパイ防止法制定運動を推進し、反中国的言説を国内世論に浸透させる役割を果たした。そしてポスト冷戦期においては現会長渡邊芳雄が「世界は今、「新冷戦」の様相を呈している。とりわけ思想・価値観における闘いである文化闘争と、国際秩序の頂点に立つための100年計画を遂行しつつある中国(中華人民共和国)の覇権を阻止する外交・安全保障面における闘いである」(渡邊芳雄「『勝共連合かく闘えり』 はじめに」『国際勝共連合公式サイト』https://www.ifvoc.org/hajimeni/)と公言している通り、その主要敵は中国なのである。黒井文太郎「統一教会と昭和裏面史」2022年09月09日『Friday Digital』参照。 [15] “世界国家”概念については、拙稿「自民党新総裁・高市早苗、公明党の連立解消で排外主義ポピュリストへの接近と政界再編。一挙に右傾化が加速する危険性大」【8.孤立文明の世界国家“帝国日本”の取るべき道】2025年10月10日『ベストタイムズ』参照 [16] 佐橋亮「トランプ外交は現実主義か、イデオロギーか」2024年6月24日『日本国際問題研究所研究レポート アメリカ外交の展望(2)』参照。 [17] 副島はこうした日米中関係の現状を分析して≪トランプ大統領は、自分の国の中でも、内戦が起きそうで、かつ、イスラエルのガザ戦争の終結やら、ウクライナ戦争の停戦やらで、頭と体が一杯だ。だから、東アジアのことは「お前たちに任せた。好きなようにやれ」である。大きな世界政治の駆け引きでは「なかなか出て来ない、中国の習近平が、取引に応じるように、一番、イヤなことをやれ」だ。すなわち「日本(韓国、台湾も)という、中国との最前線にいる国を中国に嗾けて、ぶつけるように仕組め」だ。日本はアメリカの噛ませ犬だ。中国が一番、嫌がることをやれ、である。自分が生き残るために、デープステイトと野合( シークレット・ディール)をしたトランプは、自分の延命のために、属国群を犠牲にする。資金を奪い取る。 私たち日本国民は、今も、それに必死で耐えている。これでいい。このまま、じっと、じっくりと持久戦で、苦しみに堪えて堪えて、耐え抜くことが大事だ≫と乱暴に纏めている。副島「重たい掲示板【3196】」2025年10月6日付『副島隆彦の学問道場』参照。